আধুনিক প্রযুক্তির অদৃশ্য শিকল: আমরা কি শুধুই অ্যালগরিদমের ক্রীড়নক

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মৃধা (সোহেল মৃধা): আজকের যুগে আমাদের স্মার্টফোন বা স্মার্ট ডিভাইসগুলো কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের প্রতিটি ক্লিক, প্রতিটি সার্চ, প্রতিটি লাইক বা শেয়ার- সবই এক বিশাল ডেটা ভান্ডারের অংশ হয়ে ওঠেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নামক এই শক্তিশালী প্রযুক্তি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে, আমরা স্বাধীন হয়েও যেন এক অদৃশ্য পরাধীনতার জালে আটকা পড়েছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সক্রিয়তাকে প্রভাবিত করছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব এবং এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: কী এবং কীভাবে কাজ করে

অনেকের কাছেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি রহস্যময় বিষয়। সহজ ভাষায়, এটি হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা যন্ত্রকে মানুষের মতো চিন্তা করতে, শিখতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন অভিজ্ঞতা থেকে শেখে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ও ঠিক একই কাজ করে, তবে এটি করে বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলত তিনটি প্রধান ধাপে কাজ করে

১. ডেটা সংগ্রহ: এটি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমাদের স্মার্টফোন, কমপিউটার এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে টেক্সট, ছবি, ভিডিও এবং আমাদের আচরণ সম্পর্কিত ডেটা নিরন্তর সংগ্রহ করা হয়।

২. মেশিন লার্নিং: সংগৃহীত ডেটা অ্যালগরিদমের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এই অ্যালগরিদমগুলো ডেটার মধ্যে প্যাটার্ন বা ধরন খুঁজে বের করে। যেমন, আপনি যদি প্রায়শই বিড়ালের ছবি দেখেন, তবে অ্যালগরিদম বুঝতে পারে যে আপনি বিড়াল পছন্দ করেন। এই শেখার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মেশিন লার্নিং।

৩. ভবিষ্যদ্বাণী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ: শেখার পর, এআই অ্যালগরিদম ভবিষ্যতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বা আপনার পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন, আপনার পছন্দ অনুযায়ী ফেসবুকের নিউজফিডে পোস্ট দেখানো বা ইউটিউবে ভিডিও সাজেস্ট করা।

ডেটা সংগ্রহ: যেভাবে শুরু হয় পরাধীনতার জাল

আমরা যখন কোনও অ্যাপ ব্যবহার করি, তখন আমরা অনেকেই না বুঝে ‘টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস’-এ সম্মতি দিয়ে দিই। এখানেই শুরু হয় ডেটা সংগ্রহের খেলা। গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন-এর মতো বড় বড় টেক জায়ান্টরা আমাদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে নানাভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। যেমন-

লোকেশন ডেটা: আমাদের স্মার্টফোন সবসময় আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান ট্র্যাক করে। কোন রেস্টুরেন্টে আমরা যাই, কোন দোকানে কেনাকাটা করি, এমনকি আমরা বাড়িতে কখন থাকি- এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সার্চ হিস্টোরি: আমরা অনলাইনে কী খুঁজি, কোন ওয়েবসাইটে যাই, কোন ভিডিও দেখি- এই সবকিছুই এআই অ্যালগরিদম দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়।

অ্যাপ ব্যবহার: আমরা কোন অ্যাপ কতক্ষণ ব্যবহার করি, কখন ব্যবহার করি এবং কোন অ্যাপের কোন ফিচারগুলো আমাদের বেশি পছন্দ- এই ডেটাগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান।

ভয়েস ডেটা: কিছু অ্যাপ আমাদের ভয়েস কমান্ড বা কথোপকথনও রেকর্ড করতে পারে, যা আমাদের পছন্দের ব্যাপারে আরও গভীর তথ্য দেয়।

এই ডেটাগুলো দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের একটি ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করে। এটি অনেকটা আমাদেরই একটি ভার্চুয়াল প্রতিচ্ছবি, যেখানে আমাদের পছন্দ, চাহিদা, অভ্যাস এবং মানসিকতা নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ থাকে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: অ্যালগরিদম কীভাবে আমাদের মন পড়ে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু আমাদের ডেটা সংগ্রহ করে তা নয়, বরং সেই ডেটা ব্যবহার করে আমাদের মনস্তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করে। এর পেছনে রয়েছে কিছু জটিল বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক অ্যালগরিদম, যেমন মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং।

কন্টেন্ট ফিল্টারিং: আমরা যখন ফেসবুকে কোনও একটি পোস্টে লাইক বা কমেন্ট করি, তখন এআই সেই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিউজফিডে একই ধরনের আরও কন্টেন্ট দেখাতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটি একটি ‘ফিডব্যাক লুপ’ তৈরি করে, যেখানে আমাদের পছন্দকে আরও বেশি করে নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে দেয়া হয়। এর ফলে আমরা একই ধরনের মতামত এবং তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাই, যা আমাদের চিন্তাভাবনার পরিধি সংকুচিত করে দেয়। একে ‘ফিল্টার বাবল’ বা ‘ইকো চেম্বার’ বলা হয়।

সাজেশন অ্যালগরিদম: অ্যামাজন, সেটফ্লিক্স-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের পূর্ববর্তী কেনাকাটা বা দেখা প্রোগ্রামগুলোর ওপর ভিত্তি করে নতুন কিছু সাজেস্ট করে। এর ফলে, আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কমে যায় এবং আমরা এআই-এর দেয়া পথেই চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।

মাইক্রো-টার্গেটিং: রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক পণ্য-সবকিছুই এখন আমাদের ব্যক্তিগত ডেটার ওপর ভিত্তি করে টার্গেট করা হয়। যেমন, একজন এআই অ্যালগরিদম হয়তো জানে যে আপনি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন। এই ডেটার ওপর ভিত্তি করে আপনাকে এমন বিজ্ঞাপন দেখানো হবে যা আপনার অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

ডিজিটাল পরাধীনতার বিরুদ্ধে আইন ও নীতিমালা

এই বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ বাড়ছে। তাই বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইন- জিডিপিআর: ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন বা জিডিপিআর বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ডেটা সুরক্ষা আইনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই আইন অনুযায়ী, কোনও কোম্পানি যদি কোনও ইইউ নাগরিকের ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহার করতে চায়, তাহলে তাদের স্পষ্ট অনুমতি নিতে হবে এবং সেই ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা জানাতে হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে এখনও সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর ডেটা সুরক্ষা আইন নেই, তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন-এর মতো কিছু আইন বিদ্যমান। তবে এসব আইন ডেটা সুরক্ষার চেয়ে বরং সাইবার অপরাধ দমনে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র ডেটা সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি দীর্ঘদিনের।

আইন প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ: আইন থাকলেও তা প্রয়োগ করা বেশ কঠিন। কারণ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আন্তর্জাতিক এবং অনেক সময় এক দেশের আইন অন্য দেশে কার্যকর করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও, ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া এত জটিল যে সাধারণ মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকর প্রভাব: আমরা কি আমাদের সক্রিয়তা হারাচ্ছি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং স্মার্টফোন আমাদের জীবনে অনেক সুবিধা দিলেও, এর কিছু নেতিবাচক দিকও আছে যা আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।

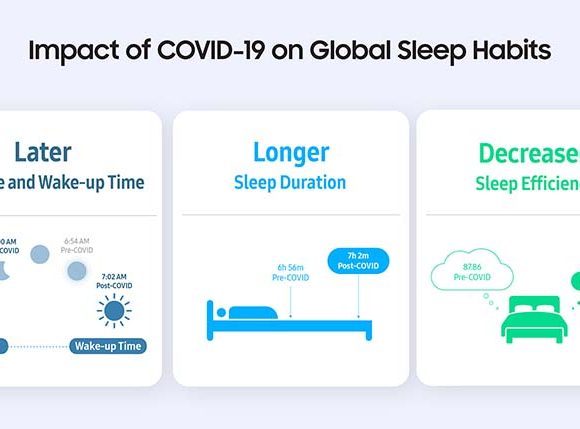

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্রমাগত অন্যের সাফল্যের গল্প দেখে আমরা নিজেদের জীবনকে তাদের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করি। এআই অ্যালগরিদম এমন কন্টেন্টগুলোই আমাদের সামনে তুলে ধরে, যা আমাদের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি করতে পারে। ‘লাইক’ এবং ‘কমেন্ট’ এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া এই ডিজিটাল সমাজে আমাদের আত্মসম্মানবোধ এক ভঙ্গুর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

সৃজনশীলতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা: যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের সবকিছুই সাজেস্ট করে, তখন আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়। আমরা কোনও কিছু আবিষ্কার করার বদলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দেয়া তথ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। এটি আমাদের সৃজনশীলতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার: আমাদের ব্যক্তিগত ডেটা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, বরং এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক গোষ্ঠীর হাতে পড়লে তা সমাজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। ডেটা ফাঁস এর মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে যাওয়া একটি বড় ধরনের ঝুঁকি।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের বাস্তব জীবনের সামাজিক সম্পর্কগুলোকে দুর্বল করে তোলে। আমরা ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় ব্যয় করার ফলে আমাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ কমে যায়।

নিজেকে রক্ষা করার উপায়: কীভাবে আমরা আমাদের সক্রিয়তা বজায় রাখব

এই অদৃশ্য পরাধীনতার জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ডিজিটাল ডিটক্স: প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকুন। এটি আপনার মনকে শান্ত রাখতে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে।

অ্যাপ পারমিশন যাচাই: যেকোনও অ্যাপ ইনস্টল করার আগে তার পারমিশনগুলো ভালোভাবে পড়ুন। যদি কোনও অ্যাপ আপনার অপ্রয়োজনীয় তথ্য চাইছে বলে মনে হয়, তাহলে সেই অ্যাপ ইনস্টল করা থেকে বিরত থাকুন।

সমালোচনা ও সচেতনতা: শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দেয়া তথ্যের ওপর নির্ভর না করে, নিজে থেকে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন এবং সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে একটি মতামত তৈরি করুন।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় সচেতন থাকুন। আপনার নিউজফিডে যেসব কন্টেন্ট আসছে, সেগুলো কেন আসছে তা নিয়ে ভাবুন এবং অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর কন্টেন্টগুলো এড়িয়ে চলুন।পাসওয়ার্ড সুরক্ষা ও ব্যক্তিগত ডেটা নিয়ন্ত্রণ: শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন এবং দ্বি-স্তরীয় প্রমাণীকরণ চালু রাখুন। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপস এবং তাদের দেয়া ডেটা মুছে ফেলুন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি আরও শক্তিশালী হতে থাকবে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এর সঠিক ব্যবহারের ওপর। প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করার জন্য, পরাধীন করার জন্য নয়। আমরা যদি সচেতন না হই, তাহলে একদিন হয়তো সত্যিই আমরা অ্যালগরিদমের ক্রীড়নক হয়ে যাব। তাই এখনই সময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে ফিরিয়ে নেয়ার, আমাদের স্বকীয়তা এবং সক্রিয়তাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার।

লেখক: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মৃধা (সোহেল মৃধা)- প্রতিষ্ঠাতা কিনলে ডটকম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ই-ক্যাব